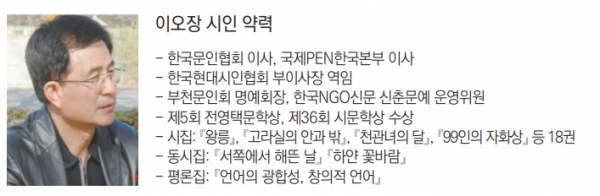

말을 하지 못한다는 건 억울하다. 분명히 자기 뜻을 전하여 무엇을 얻거나 억울함을 풀어야 하는데 말을 하지 못하여 끙끙 앓게 된다면 밑에서 솟구쳐 오르는 열기가 머리로 치솟아 끝내는 터져버린다. 옛 시절 여인네들의 삶이 그랬다. 남자들의 위세에 짓눌리고 유교 사상에 젖은 남존여비의 차등 속에서 자신의 한을 풀지 못하고 젊은 시절에 생을 끝낸 여인들이 얼마나 많았는가. 소박맞아도, 남편이 첩을 들여도, 자식이 멀리 떠나도 참기만 해야 했던 설움을 말로라도 풀었다면 얼마나 다행이랴. 더구나 외출이 여의찮아 집안에 갇혀 있는 처지에는 속을 비워도, 비워도 커지기만 했을 것이다. 이의희 시인은 갈대에서 말 못하는 의미를 찾아내었다. 갈대의 낭독을 들어보자. 귀를 열면 듣지 못한다. 눈으로 읽어도 들리지 않는다. 오직 마음속으로 갈대와 동화되어야 들린다. 한 걸음 더해서 말 못하던 여인네들의 삶을 이해한다면 들린다. 갈대는 바람 앞에 누워 길을 내주고 곧바로 일어선다. 반복적으로 굽혀도 굴복하지는 않는다. 잠시 길을 내줘 바람이 지나가게 할 뿐이다. 그러나 속으로는 얼마나 많은 울화가 치밀었을까. 말을 하지 못하여 화를 풀지 못하지만 쌓인 말은 끝이 없다. 겉으로는 들리지 않으나 갈대는 끊임없이 낭독한다. 스치며 지나가는 세월 속에서 모든 것을 품어 주지만 겨울이 오고 흰 눈이 내릴 때 비로소 쌓였던 한을 토해낸다. 그러나 늦었다. 이미 지나가버린 시간은 되돌리지 못하고 텅 빈 속에 아쉬움만 남는다. 수많은 시인이 갈대를 표현하는데 생태적인 것에 그쳐 겉모습을 그렸을 뿐이지만 이의희 시인의 갈대의 낭독은 짧은 여운 속에 진지한 사연이 남는다.

'오피니언' 카테고리의 다른 글

| 칭찬이 천재를 낳는다 (0) | 2022.07.15 |

|---|---|

| “구민과 함께 하는 의원이 되겠습니다” (0) | 2022.07.14 |

| 불탄 숲, 인공조림보다 자연복원에 돈을 쓰자 (0) | 2022.07.08 |

| 의원님들 정말 이래도 되나요? (0) | 2022.07.04 |

| [한정규의 칭찬합시다] 위엄 있는 태도라야 해 (0) | 2022.06.29 |